1916年皇帝フランツ・ヨーゼフの死は、君主制の終わりを意味しました。実際に君主制は、1918年の秋に第一次世界大戦が終了するまで続いていたわけですが、最後の皇帝カール1世が退位すると、『オーストリア共和国』が旧ハプスブルク領に設立されました。

帝国は滅びましたが皇帝一家はスイスへ亡命し、その後スペインのアルフォンソ13世や貴族らの庇護を受けて、激動の時代を乗り切りました。この記事では、ハプスブルク帝国がどのようにして崩壊に至ったかをみていきたいとおもいます。

- 近代の世界的な流れに抗えず、国際的地位が低下していったハプスブルク家

- 帝国内の民族も次々と独立し、ハンガリーまでもがオーストリアとの完全分立を宣言

- 中欧に650年君臨したハプスブルク帝国は、1918年、ついに崩壊に至った

神聖ローマ帝国の解体

1789年に勃発したフランス革命は、ハプスブルク家にも大きな影響を及ぼしました。そもそも処刑された王妃マリー・アントワネットはハプスブルク家の出身だったわけですが、『フランス王と王妃の処刑』という事実はハプスブルク家にも脅威を与えました。オーストリアは、プロセインとともにフランスに出兵しますが、革命政府軍に破れてナポレオンの台頭を許すことになります。

19世紀初頭、ハプスブルク家が代々守ってきた『神聖ローマ帝国』は、フランス皇帝ナポレオンの攻勢に屈して完全に解体されることとなります。ときの君主はフランツ2世、彼は神聖ローマ皇帝を退位し『オーストリア皇帝フランツ1世』を名乗ることになりました。

(シュヴァルツェンベルク首相から新閣僚を紹介されるフランツ・ヨーゼフ1世)

(シュヴァルツェンベルク首相から新閣僚を紹介されるフランツ・ヨーゼフ1世)

国際的地位の低下

神聖ローマ帝国が解体されることになり、フランツは1806年に退位。しかしハプスブルク家はその後も”オーストリアの帝室”として存在していたので、彼は『オーストリア皇帝』として君臨したわけです。ナポレオンに散々かき回されたヨーロッパは滅茶苦茶であり、ハプスブルク家は神聖同盟の一角としてなんとか地位を保持したものの、

- クリミア戦争ではロシアと敵対

- 1859年にはサルデーニャ王国に敗北してロンバルディアを失う

- 1866年には普墺戦争でプロイセン軍に大敗を喫してドイツ連邦から追放される

と、ハプスブルク家は、国際的地位をいっきに低下させることになりました。

スポンサーリンク

ハプスブルク帝国の危機

ハプスブルク領をおびやかしたのは、外国だけではありませんでした。

多民族国家であったために諸民族が自治を求めて立ち上がったのです。オーストリア皇帝ヨーゼフ1世がハンガリーに対して妥協することで、帝国は1867年に『オーストリア帝国』『ハンガリー王国』とに分かれ、同じ君主を仰ぐオーストリア=ハンガリー帝国へ再編されることとなりました。

それでも民族の問題は深刻化しており、1908年ボスニア・ヘルツェゴナ併合を強行したことから、それまでくすぶっていた大セルビア主義が高揚し、ロシアとの関係も悪化しました。

第一次世界大戦の勃発

その後、サラエヴォ事件を皮切りに第一次世界大戦が勃発します。

1914年6月28日にオーストリア=ハンガリー帝国の皇位継承者である、オーストリア大公フランツ・フェルディナントとその妻ゾフィーがサラエヴォを訪問中、ボスニア系セルビア人の青年ガヴリロによって暗殺されてしまったのです。

これがきっかけとなり、オーストリアはセルビアへ宣戦、第一次世界大戦がはじまりました。(※サラエヴォは当時オーストリア領、現ボスニア・ヘルツェゴビナ領)

ハプスブルク一族の亡命

フランツ・ヨーゼフは1916年、86歳で亡くなりました。後継者となったのは、甥のフランツ・カール1世です。しかし、1918年の食糧不足、民間人のストライキ、陸軍と海軍の反乱が重なり、長引く戦争にオーストリアは疲弊していきます。

帝国内の民族も次々と独立し、ついにハンガリーまでもがオーストリアとの完全分立を宣言しました。中欧に650年君臨したハプスブルク帝国は、1918年、こうして崩壊に至ったのです。

ドイツに疑念を抱いた皇帝カール1世は、内密にパルマ公国を通じてフランスと和平交渉を試みますが文章が漏洩してドイツは大激怒。皇帝に対しての信頼は失墜し、オーストリア皇帝カール1世は一家でスイスへ亡命することとなりました。

(亡命後のカール1世一家)

(亡命後のカール1世一家)

スポンサーリンク

ハプスブルク帝国の崩壊

亡命したときも『オーストリア皇帝』の地位を手放さなかったカール1世ですが、実際のところそれは形だけで、オーストリアはすでに『オーストリア共和政府』の元にあったのでした。以後ハプスブルク一族は、オーストリア共和国への入国を禁止されてしまいます。

1921年にはハンガリーで政権奪回のクーデターを起こしましたが失敗し、カール1世は34歳の若さで亡くなりました。1961年に至って、カール1世の長男オットーは、『オーストリア帝位継承権』と『宮廷室財産の請求権』を放棄しました。皇帝一家に対するスイス側の態度は友好的で、敬意のこもったものだった、といいます。

亡命後のハプスブルク家

運命の分かれ目というのは誰にもあるものですが、無事に過激化するオーストリアを出国できた時点でハプスブルク家はとても幸運だったといえるでしょう。というのも、この一連の事件は『ロシア革命』の後のことで、あのニコライ皇帝一家惨殺の後だったのです。

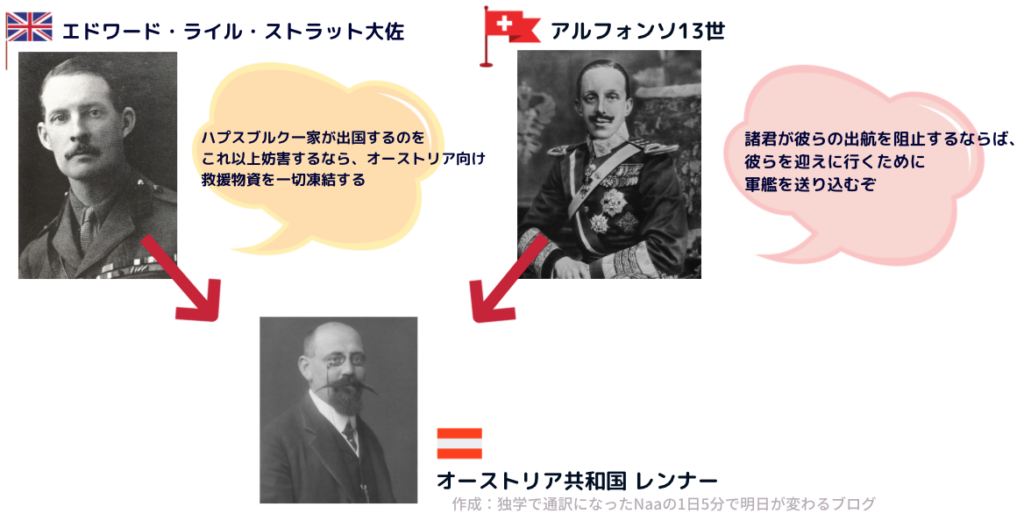

「遠縁であるロマノフ家を見捨てた」と非難されたイギリスは、今度はなんとかせねばと立ち上がり、オーストリア政府のカールレンナーと交渉して、カール1世が『皇帝のまま、スイスへ出国できるよう』取り計らいました。

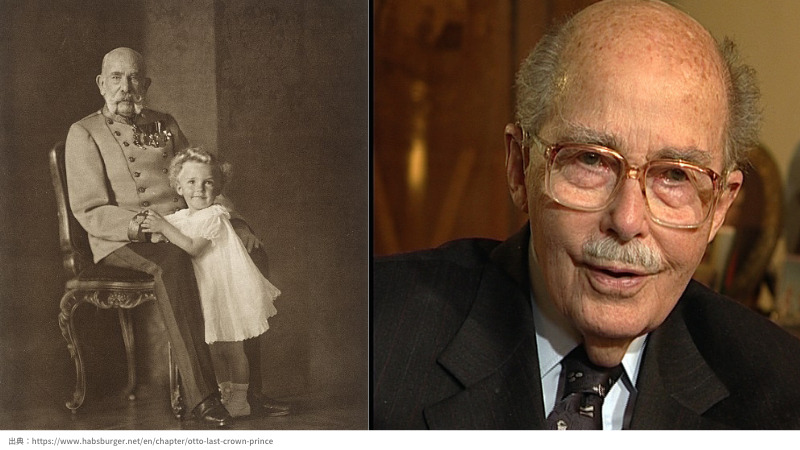

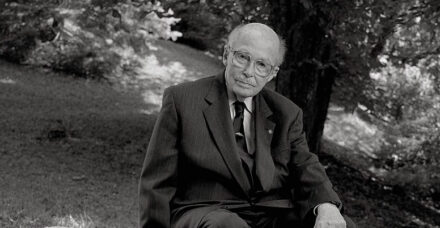

最後の皇太子オットー

元皇后となったツィタは、「最後の皇太子」となった息子のオットーに選りすぐりの家庭教師をつけて、オーストリアやハンガリーの高度な教育を施しました。

オーストリアへ入国を禁止されていたハプスブルク家ですが、宮廷財産の請求権を放棄してオーストリア共和国へ忠誠を誓うことで、故郷への入国を許されることになりました。

オットーや、その息子であるカールはその後それぞれ欧州議員委員をつとめました。彼らは統一を視野にいれず「それぞれの国が独立性を保ち、親密な関係を保つEU時代」を象徴する存在となった、ともいわれています。

スポンサーリンク

あとがきにかえて

ヴァレンヌ事件で亡命に失敗、処刑されたフランスのルイ16世とマリー・アントワネット。果たして彼らもこのように逃げ延びられていたら、また別の道が用意されていたのでしょうか。

否、母がハプスブルク家の出身であったスペイン国王アルフォンソ13世は、カール1世が崩御したとき「わたしがハプスブルク家の子供たちの面倒をみなければならないと感じた」といい、亡命したハプスブルク家を寛大に扱いました。

(最後の皇太子オットー)

(最後の皇太子オットー)

またスイスでは「優しき元皇后たち」へ、滞在した漁村やレクイティオでも市民からあたたかい声があげられた、といいます。それはのちに副音となったカールや、真っ直ぐな皇后ツィタの『平和を願う心』に触発されてのものだったとか。

帝国の最後が比較的平和なものだったのは、当時の皇帝カール、皇后ツィタをはじめとして、周囲の国々の助けがあったからなのでしょう。それはもしかしたら、『婚姻外交』をメインとして一家を反映されてきたハプスブルク家ならではの終わりだったのかもしれません。ハプスブルク家の現在についてはこちらの記事 (巨大王朝 | 華麗なる一族の末裔) にまとめております。

この記事を読んだ人へおすすめの記事